Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975, Livros Horizonte, é um livro importante por razões várias. O rasto iconográfico da arquitectura portuguesa nas regiões ultramarinas durante o século XX, 'uma nova centralidade colonial', concebe uma 'visão' e uma capacidade de concretização naqueles territórios que a 'Metrópole' dificilmente reproduziu até há bem pouco tempo. Ou melhor, a 'reformulação' arquitectónica nos territórios de além-mar, nas ditas ex-colónias de Angola e Moçambique, foi uma oportunidade de expor o trabalho de uma grande quantidade de arquitectos, cujo número de realizações é, no seu conjunto, um assinalável património do testemunho da atitude do colectivo perante a solicitação de planeamento e implantação dos 'espaços africanos', e do 'império'.

Ciclo que, pelas inevitabilidades que a história muitas vezes reproduz, se está neste momento a repetir amplamente, com um novo fôlego que dará certamente resultados igualmente relevantes.

José Manuel Fernandes, arquitecto agregado da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, seminarista convidado do curso de arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, é um dos poucos arquitectos com obra literária que se pode considerar relevante, e que tem escrito sobre a arquitectura portuguesa (e mundial), de uma forma consistente e sistemática nos últimos vinte anos (pelo menos), quer em livro, quer em artigos escritos para a imprensa.

Digamos que as crónicas publicadas na revista no semanário Expresso, realizadas a par com o arquitecto Manuel Graça Dias -- outro autor de livros sobre arquitectura --, estranhamente descontinuadas a favor de um novo perfil de revista (s) -- questionável, é certo, a ausência de espaço para esta espécie de textos --, sempre foram um epítome de qualidade e rigor, por reflectirem sobre a génese arquitectónica e por uma leitura pessoal (não só mas também), com particular atenção a todas as manifestações, estilos, tendências (sem excepção) e um grande respeito pela história e pelos factos.

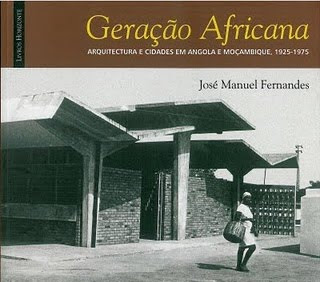

«Geração Africana» assume-se assim como uma demonstração da evolução do trabalho dos arquitectos portugueses em cidades angolanas, como o Lobito, Nova Lisboa (Huambo), Benguela ou Malanje; e em cidades moçambicanas, como Lourenço Marques (actual Maputo), Nampula, Quelimane e Beira. O registo do texto, entre o recurso ao facto histórico, artístico e, por vezes, pessoal, dos arquitectos envolvidos, sobretudo na primeira parte, é substanciado por fotografias a preto e branco de autores diversos e do próprio José Manuel Fernandes, que ilustram o leit motiv. Neste particular, algumas destas reproduções fotográficas fazem parte da colecção privada de Vítor Pavoeiro Ferreira ('Vítor Ferreira', meu pai), que andava sempre com uma NIKON (modelo NIKORMAT) e um tripé nas mãos, inclusive quando esteve na guerra do Ultramar. E, facto premonitório, fotografava muito bem arquitectura. Tinha um gosto especial pelo 'enquadramento', o que a extensa colecção de slides acaba por confirmar. Ficamos então à espera da segunda edição deste livro, prestes a ser publicada, talvez a cores.

Este trabalho parte da noção de que a arquitectura e o urbanismo de raiz portuguesa, afirmados ao longo do século XX – e que têm merecido amplo estudo na área europeia e ibérica, nos anos mais recentes – só serão completa e coerentemente entendidos se for estudada a sua presença e paralela afirmação nas áreas ultramarinas.

Escolhendo os territórios de Angola e de Moçambique – os mais significativos no tempo considerado, entre as várias áreas ex-coloniais –, o presente ensaio pretende constituir um primeiro contributo para aquele estudo, que se deseja venha a ser cada vez mais global.

É também importante referir que se entende e interpreta aqui o “Século XX” como tendo, no contexto português, o seu verdadeiro ou efectivo início após a I Guerra Mundial, aproximadamente no dealbar do segundo quartel de novecentos. Por outro lado, este estudo incide sobretudo na fase histórica até 1975 – ou seja, até ao tempo das independências dos espaços africanos considerados – pois obviamente se trata aqui de analisar a temática urbano-arquitectónica de raiz, influência e contexto cultural português, aspecto que se transforma totalmente depois dessa data. Desta forma, falar do tema arquitectura-urbanismo na “África Portuguesa” é sobretudo falar do meio século situado entre 1925 e 1975.

Na presente obra faz-se a articulação da informação histórica, publicada ou inédita, com dados mais recentes, e com uma recolha oral e audiovisual fruto de testemunhos directos procurando organizar uma reflexão e uma primeira síntese sobre essa documentação e esses testemunhos. É ainda necessário referir e justificar que o entendimento do presente estudo é o de articular a experiência urbana e urbanística com a obra e a prática arquitectónicas – tanto mais que muitos dos profissionais envolvidos e aqui referidos trabalharam nos dois campos em simultâneo – pois entendemos aqueles dois campos de criação e de conhecimento como complementares, indissociáveis e, num certo sentido, interactivos.

Uma geração de arquitectos portugueses deixou uma vasta obra em Angola e Moçambique. Realizada no terceiro quartel do século, esta foi uma produção de vanguarda extremamente inovadora e realizada no espaço colonial africano que importa agora salvaguardar.

Pouco ou nada conhecidos, nem na sua vida nem pela sua obra, foram no entanto aplicados construtores da África do século XX, no planeamento e no urbanismo, na arquitectura e nas artes. Falamos da «geração heróica» dos arquitectos portugueses que, nascidos sobretudo nos anos 10 e 20, formados no pós-guerra nas escolas de Lisboa e Porto, foram viver e trabalhar sobretudo para Angola e Moçambique ao longo das décadas de 40, 50 e 60.

Alguns já ali viviam, inseridos no meio colonial, e vieram à Metrópole de então completar os seus estudos.

Foi o caso de Vasco Vieira da Costa (1911-1982), natural de Aveiro, que estudou-trabalhou com Le Corbusier e tem uma obra notável em Luanda. Vasco Vieira da Costa fixa-se em Luanda em 1960, tendo ido para o Porto em 1982, uns meses antes da sua morte. Com uma pequena participação na Exposição-Feira de Angola em 1938, o seu arranque dá-se com o projecto do Mercado do Kinaxixe (1950-52) na Praça do Kinaxixe (1953), construído pela firma “Castilhos”, um Bloco para os Servidores do Estado, na Rua Amílcar Cabral (Set Obres Modernes…1996), o conjunto pavilhonar, ainda que incompleto do Laboratório de Engenharia de Angola. São de sua autoria, o edifício da Diamang na Rua Lopes Lima, o prédio da Versalles, na Av. Rainha Ginga, o notável edifício do ministério das Obras Publicas, vulgarmente conhecido por edifício Mutamba (1968-69), com uma forte componente corbusiana, principalmente nas grelhagens, a Escola Inglesa (Futungo de Belas), a Guedal (oficina e stand), a torre Secil e a Câmara dos Despachantes na 4 de Fevereiro, a Anangola e ainda a fábrica da Fabimor. Houve muitos outros trabalhos que ele deixou em Luanda, de assinalável qualidade estética e de enorme versatilidade na sua funcionalidade. Vieira da Costa merece muito mais que estas parcas palavras, e penso que com o crescente número de arquitectos angolanos, ele terá a homenagem que tem sido sucessivamente adiada.

Mas outros, então recém-formados, foram para África «para se libertarem», para seguirem a sua vida profissional de um modo mais aberto e moderno, coisa aparentemente simples e normal, mas que sentiam lhes eram de algum modo negadas ou dificultadas na pátria europeia.

Foi o caso do talentoso José Pinto da Cunha, com fama de autor de inúmeras moradias «para ricos» em Luanda, entre as quais a actual residência do embaixador de Portugal, projectou o primeiro duplex na Marginal, mas sobretudo criador de obras luandenses arrojadas e inovadoras, entre 63 e 67, como o moderno Bairro Prenda (um vasto conjunto tipo Olivais lisboetas, «em bom»), o edifício da Rádio Nacional de Angola (Construída em terrenos onde houve uma exposição “ultramarina”, em cujos pavilhões, participaram alguns arquitectos residentes em Luanda nos anos 60). O grande trabalho deste arquitecto, em sociedade com Pereira da Costa foi o edifício Cirilo, construído na baixa de Luanda, na Rua Major Kanhangulo, inaugurado em 1958, que é um trabalho ainda hoje de tomo, no quadro de um determinado período da arquitectura na África colonial.

José Pinto da Cunha era filho de um dos mais repressivos professores da Escola de Belas-Artes de Lisboa, que chegou a provocar uma autêntica «migração forçada» de alunos, chumbados colectivamente em 42, para concluírem o curso no Porto.

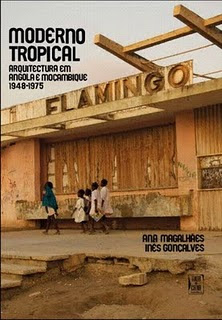

Foi também o caso de Francisco Castro Rodrigues (1920), o assinalável «arquitecto do Lobito», que com generosidade e talento ofereceu a sua vida profissional à que se tornou na época a segunda cidade angolana. Apesar de vigiado pela PIDE, Rodrigues conseguiu fixar-se no Lobito em 53 e lá realizou uma verdadeira «obra global», enquanto discreto mas activo funcionário municipal. Foi planeador, urbanista e arquitecto, realizando para as novas áreas de expansão urbana muitos dos melhores equipamentos (entre 64-66), em desenho caracteristicamente leve e moderno, como o liceu, o mercado, o aeroporto, o elegante cine-esplanada Flamingo.

Só a partir de 1975, começa a trabalhar na capital, pelo que em Luanda tem poucos trabalhos com a sua assinatura.

Rodrigues teve um percurso excepcional em Angola, pois «ficou», por adesão e gosto, depois das independências, contribuindo para a organização do curso de arquitectura da jovem Republica Popular de Angola, até 87. O seu trabalho, enquanto docente na faculdade de arquitectura da Universidade Agostinho Neto, é de enormíssima importância.

Quando deixa Angola, em 1988, deixa no Lobito “cada esquina com o seu risco e traço”.

Convidado pelo município do Lobito para as comemorações da cidade, ali voltou em 93, honrado e comovido.

Já o arquitecto natural de Luanda, Fernão Simões de Carvalho, que também tirocinou no atelier de Le Corbusier, é uma figura de actividade mais diversificada, com obras em Luanda, mas também em Lisboa e no Brasil. Entre 63 e 65, foi autor, com Pinto da Cunha, do hospital do Lubango (ex-Sá da Bandeira); e, também com Fernando Alfredo Pereira, do Bairro Prenda luandense. Teve uma intervenção persistente, formativa e continuada no planeamento municipal de Luanda.

Muitos outros autores e obras com modernidade seriam listáveis em Angola e Moçambique; numa primeira pesquisa, consegue-se agrupar mais de meia centena de nomes de arquitectos ali fixados.

Em Angola, refiram-se ainda nomes como o de António Campino, com o Hotel Presidente ou a Auto Avenida, em Luanda; o dos irmãos Garcia de Castilho, pioneiros da década de 50, que edificaram em Luanda o grandioso Cinema Restauração ou o edifício Mobil (1951); o de Fernando Batalha (1908), que trabalhou para os Monumentos Nacionais de Angola; o de Pereira da Costa (com o Prédio Cirilo, do «ciclo do café», de 59); o de Luís Taquelim (nascido no Algarve, ao que parece autor do Hotel do Moxico/Vila Luso).

E sem esquecer passagens mais fugazes, mas assinaladas por uma acção inconformista, como a de Francisco Silva Dias (1930), que lhe valeu a demissão da Câmara de Luanda (atreveu-se a defender publicamente que o planeamento fosse liderado por arquitectos municipais!) - mesmo assim autor do projecto da escola técnica de Saurimo, na longínqua Lunda, de 59 (obra que há dias descobriu, surpreso, ter sido edificada); ou a de Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, autores de uma pequena «mini cidade industrial» moderna para a Empresa da Celulose (Alto Catumbela, Benguela - 58-59).

Em Moçambique há também uma série de autores e obras de grande qualidade. Além de Amâncio Miranda Guedes (ou Pancho Guedes, Lisboa, 1925), já mais conhecido e premiado pela sua original e diversificada obra laurentina, e de outros mais novos (José Forjaz, Coimbra, 1936) - há que mencionar arquitectos injustamente desconhecidos ou esquecidos: João José Tinoco (1983), autor de notáveis obras modernas adaptadas ao contexto climático (aerogare de Nampula; sede do Governo do Niassa, em Lichinga, - 66-68); José Porto (1963), autor do portentoso Grande Hotel da Beira e de vários edifícios no centro da cidade, dos anos 40-50; Francisco de Castro (projectista da estação ferroviária da Beira); ou ainda Garizo do Carmo (cinema S. Jorge, Beira). E sem esquecer, de novo, os autores com passagem pontual pelo território, como José Gomes Bastos (1914-1991), autor do esplêndido e super decorado BNU de Lourenço Marques (hoje o Banco de Moçambique no Maputo).

O que impressiona, no conjunto destas obras, é a dimensão inovadora e moderna, sem pudores, receios ou hesitações, embora criada em plena situação colonial, e em muitos casos «super provinciana». O que se admira e estima é a grandeza de vistas, culturais, técnicas e artísticas de uma geração de «migrantes profissionais», que, trabalhando muitas vezes em contextos da administração oficial, pôde lançar «novas cidades», plenas de novíssima arquitectura moderna, pelas várias e vastas regiões dos territórios então luso-africanos. Sobretudo entre 1950 e 1975. Porque há que o dizer, um quarto de século depois da gesta terminada, com alguma objectividade, esta arquitectura e este urbanismo atingiram qualidade e dimensão superior à praticada na mesma época na «Metrópole».

E só uma situação de confiança plena na inovação, de entusiasmo colectivo, de consonância apesar das diferenças (entre Estado, promotores privados, acção municipal) e de entendimento e aceitação de uma nova escala geográfica, económica e social (com alguma ingenuidade e gosto pela descoberta, que é benéfica nestes casos) podem explicar este facto. Por contraste com uma sociedade metropolitana, que resistiu à modernização, na «África Portuguesa» do terceiro quartel do século foi possível experimentar e mesmo alimentar e instaurar a novidade e a modernidade dos espaços e das arquitecturas, num período de 25 anos, aliás único do contexto europeu, dado que os países europeus (democráticos no pós-II Guerra Mundial) tinham na quase totalidade abandonado já os territórios africanos coloniais até 60-61.

Neste período, ironicamente, Portugal foi assim o «caso único» de uma nação com regime político retrógrado a nível europeu que teve uma produção de vanguarda inovadora no seu espaço colonial africano.

Agora, olhando o futuro possível deste enorme legado material, entre cidades e edifícios, há que o saber inserir (o que sobra, e é recuperável) no contexto novo da reconstrução pós-guerras civis, nas novas nações da Guiné-Bissau, de Moçambique, e esperemos que em breve, de Angola. Conhecendo o valor do que existe, melhor o poderão recuperar, reutilizar e integrar.

António Veloso, fez o projecto para a fábrica da Jomar, na estrada da Cuca (N’Gola Kiluange), e ainda alguns edifícios na Marginal, em terrenos divididos por vários proprietários oriundos do norte de Portugal, que entregaram essas obras aos seus “conterrâneos”, numa óptica regionalista, pois os arquitectos escolhidos, eram todos da Escola Superior de Belas Artes do Porto (Januário Godinho, Vieira da Costa, Adalberto Dias, Pereira da Costa, Pinto da Cunha e claro, António Veloso).

O arquitecto Jorge Chaves projectou a Fosforeira Angola e uma fábrica de tubos em 1958, e a estação de tratamento de Águas na Comandante Gika.

O BCA, obra “emblemática” na baixa da cidade, é da autoria de Januário Godinho, e a título de curiosidade refira-se que o projecto do Banco de Angola é do arquitecto Vasco Regaleira, que como Paulo Cunha (que fez o trabalho da zona do Porto de Luanda e largo fronteiro) não podem ser considerados “geração africana” pois nunca residiram, ou trabalharam continuadamente em Angola.

Há ainda alguns trabalhos do arquitecto Troufa Real, salientando entre várias, o projecto de uma dependência bancária no Largo da Maianga.

Para finalizar esta volta pela “Geração Africana” de arquitectos portugueses que trabalharam em Angola, seria injusto omitir o arquitecto Fernando Batalha, o único que em determinada época trabalhou na preservação do património, e do seu livro “ A arquitectura em Angola” falaremos noutra oportunidade. Este é um assunto da maior pertinência vir a ser aflorado, nos tempos mais próximos, tendo em conta a voracidade com que alguns interesses instalados se manifestam pelo “abate” de edifícios, que são indissociáveis do crescimento histórico sustentado da cidade, em determinados períodos da sua história de séculos.

Um dia, Fernando Batalha, um arquitecto quase centenário e muito lúcido, constará como fonte de estudos sobre a época colonial, por ter sido o único, ao longo de 45 anos em Angola, a trabalhar no património.

Dizem que era um homem só que, na altura, defendia valores desprezados. Foi escrevendo essas memórias e continua a fazê-lo, diariamente, num escritório de onde se vê o Tejo. É autor de inúmeras publicações sobre arquitectura, etnografia, história, e arqueologia.

Tudo começou no 1.º Cruzeiro de Férias dos Estudantes da Metrópole às Colónias, com um director cultural chamado Marcelo Caetano, que "mandava fazer muitas palestras e dissertações" durante a viagem. No final, Fernando Batalha deixou-se encantar por África. E ficou. 1935: "Só havia em Luanda arquitectura dos séc. XVII, XVIII e XIX. Do séc. XX, nada! A cidade não tinha uma rua asfaltada, nem canalização. Tomava-se banho com um balde de furos, de onde se puxava um cordel para sair água amarelada."

Teve encontros marcantes. Com o rei do Congo, D. Pedro VII, quando este, em 1942, lhe mostrou os escombros da primeira igreja portuguesa da cidade de São Salvador (1491), actual M'banza Congo. "Já era velhote, mas simpático e atencioso, simples no vestir", lembra Fernando Batalha, que do local soube mais tarde ter virado pista de aviação.

A longevidade tornou-o uma voz viva da História. Ele foi um dos primeiros arquitectos a pisar a ex-colónia, o que originou convites imediatos e obras feitas. Mas o pára-arranca no desenvolvimento leva o jovem a concorrer para a África do Sul, na II Guerra, dada a falta de técnicos, chamados ao combate. "A espionagem actuava em Angola, ponte entre a Europa e África, e 'eles' queriam averiguar as minhas condições. Mas quando chega a autorização, já a guerra terminara, e os arquitectos estavam nos seus postos."

Ficou agradecido ao destino. "Não gostei, apesar das cidades sul-africanas estarem muito desenvolvidas. Quando os boers ganharam as eleições, em 1948, vivia-se numa guerrilha sem armas, porque a população estava habituada aos ingleses, mais brandos. Não havia comunicação franca entre as etnias. Em Angola, a convivência era diferente." Andou muito. "Percorri os sítios onde houve presença portuguesa. Confirmei ruínas desaparecidas, recolhi informação. Tenho a lista do que lá existiu." Preocupava-se em salvar edifícios, classificava tudo quanto via, restaurava o que podia. Teve problemas por querer conservar casas centenárias em Luanda que foram arrasadas. Toda a documentação está no seu invejável arquivo.

Os grandes trabalhos vêm depois da guerra. "O preço do café subiu imenso. Os americanos, que fizeram a guerra do Vietname com estimulantes, continuaram a beber café quando regressaram a casa. Os europeus também. E Luanda começa a crescer com investimento privado." E oficial. "Salazar não queria que Angola ficasse atrás de outras colónias. Fez-se o porto de Luanda, estradas, liceu, edifícios, as finanças com quatro andares, e abriam-se bairros de construção para brancos e negros."

Tempo para escrever, então, não faltou. "Na altura, não me davam trabalho, mas tinha um gabinete no palácio, com vista bonita para o jardim do governador. Não havia editores nem leitores, mas tirava apontamentos e escrevia artigos e pequenos ensaios."

As intervenções foram às centenas. Envolveu-se em planos de urbanização, ampliação de palácios do comércio e de governadores, lançamento de gabinetes por Angola. Quando aos 75 anos veio para Lisboa, deixou o inventário do património do novo país. A capicua da permanência (1938-1983) em Angola fê--lo atravessar tempos antigos e continuar, após a independência, a transmitir saber como professor na Faculdade de Arquitectura de Luanda.

Tem sete originais para editar. "Só queria viver até ao lançamento do próximo livro, As Povoações Históricas de Angola." Voz frágil mas convicta, Batalha vive rodeado de mapas, dossiers antigos e projectos. Escreve em folhas amarelecidas, quiçá vindas de África.

Ciclo que, pelas inevitabilidades que a história muitas vezes reproduz, se está neste momento a repetir amplamente, com um novo fôlego que dará certamente resultados igualmente relevantes.

José Manuel Fernandes, arquitecto agregado da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, seminarista convidado do curso de arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, é um dos poucos arquitectos com obra literária que se pode considerar relevante, e que tem escrito sobre a arquitectura portuguesa (e mundial), de uma forma consistente e sistemática nos últimos vinte anos (pelo menos), quer em livro, quer em artigos escritos para a imprensa.

Digamos que as crónicas publicadas na revista no semanário Expresso, realizadas a par com o arquitecto Manuel Graça Dias -- outro autor de livros sobre arquitectura --, estranhamente descontinuadas a favor de um novo perfil de revista (s) -- questionável, é certo, a ausência de espaço para esta espécie de textos --, sempre foram um epítome de qualidade e rigor, por reflectirem sobre a génese arquitectónica e por uma leitura pessoal (não só mas também), com particular atenção a todas as manifestações, estilos, tendências (sem excepção) e um grande respeito pela história e pelos factos.

«Geração Africana» assume-se assim como uma demonstração da evolução do trabalho dos arquitectos portugueses em cidades angolanas, como o Lobito, Nova Lisboa (Huambo), Benguela ou Malanje; e em cidades moçambicanas, como Lourenço Marques (actual Maputo), Nampula, Quelimane e Beira. O registo do texto, entre o recurso ao facto histórico, artístico e, por vezes, pessoal, dos arquitectos envolvidos, sobretudo na primeira parte, é substanciado por fotografias a preto e branco de autores diversos e do próprio José Manuel Fernandes, que ilustram o leit motiv. Neste particular, algumas destas reproduções fotográficas fazem parte da colecção privada de Vítor Pavoeiro Ferreira ('Vítor Ferreira', meu pai), que andava sempre com uma NIKON (modelo NIKORMAT) e um tripé nas mãos, inclusive quando esteve na guerra do Ultramar. E, facto premonitório, fotografava muito bem arquitectura. Tinha um gosto especial pelo 'enquadramento', o que a extensa colecção de slides acaba por confirmar. Ficamos então à espera da segunda edição deste livro, prestes a ser publicada, talvez a cores.

Este trabalho parte da noção de que a arquitectura e o urbanismo de raiz portuguesa, afirmados ao longo do século XX – e que têm merecido amplo estudo na área europeia e ibérica, nos anos mais recentes – só serão completa e coerentemente entendidos se for estudada a sua presença e paralela afirmação nas áreas ultramarinas.

Escolhendo os territórios de Angola e de Moçambique – os mais significativos no tempo considerado, entre as várias áreas ex-coloniais –, o presente ensaio pretende constituir um primeiro contributo para aquele estudo, que se deseja venha a ser cada vez mais global.

É também importante referir que se entende e interpreta aqui o “Século XX” como tendo, no contexto português, o seu verdadeiro ou efectivo início após a I Guerra Mundial, aproximadamente no dealbar do segundo quartel de novecentos. Por outro lado, este estudo incide sobretudo na fase histórica até 1975 – ou seja, até ao tempo das independências dos espaços africanos considerados – pois obviamente se trata aqui de analisar a temática urbano-arquitectónica de raiz, influência e contexto cultural português, aspecto que se transforma totalmente depois dessa data. Desta forma, falar do tema arquitectura-urbanismo na “África Portuguesa” é sobretudo falar do meio século situado entre 1925 e 1975.

Na presente obra faz-se a articulação da informação histórica, publicada ou inédita, com dados mais recentes, e com uma recolha oral e audiovisual fruto de testemunhos directos procurando organizar uma reflexão e uma primeira síntese sobre essa documentação e esses testemunhos. É ainda necessário referir e justificar que o entendimento do presente estudo é o de articular a experiência urbana e urbanística com a obra e a prática arquitectónicas – tanto mais que muitos dos profissionais envolvidos e aqui referidos trabalharam nos dois campos em simultâneo – pois entendemos aqueles dois campos de criação e de conhecimento como complementares, indissociáveis e, num certo sentido, interactivos.

Uma geração de arquitectos portugueses deixou uma vasta obra em Angola e Moçambique. Realizada no terceiro quartel do século, esta foi uma produção de vanguarda extremamente inovadora e realizada no espaço colonial africano que importa agora salvaguardar.

Pouco ou nada conhecidos, nem na sua vida nem pela sua obra, foram no entanto aplicados construtores da África do século XX, no planeamento e no urbanismo, na arquitectura e nas artes. Falamos da «geração heróica» dos arquitectos portugueses que, nascidos sobretudo nos anos 10 e 20, formados no pós-guerra nas escolas de Lisboa e Porto, foram viver e trabalhar sobretudo para Angola e Moçambique ao longo das décadas de 40, 50 e 60.

Alguns já ali viviam, inseridos no meio colonial, e vieram à Metrópole de então completar os seus estudos.

Foi o caso de Vasco Vieira da Costa (1911-1982), natural de Aveiro, que estudou-trabalhou com Le Corbusier e tem uma obra notável em Luanda. Vasco Vieira da Costa fixa-se em Luanda em 1960, tendo ido para o Porto em 1982, uns meses antes da sua morte. Com uma pequena participação na Exposição-Feira de Angola em 1938, o seu arranque dá-se com o projecto do Mercado do Kinaxixe (1950-52) na Praça do Kinaxixe (1953), construído pela firma “Castilhos”, um Bloco para os Servidores do Estado, na Rua Amílcar Cabral (Set Obres Modernes…1996), o conjunto pavilhonar, ainda que incompleto do Laboratório de Engenharia de Angola. São de sua autoria, o edifício da Diamang na Rua Lopes Lima, o prédio da Versalles, na Av. Rainha Ginga, o notável edifício do ministério das Obras Publicas, vulgarmente conhecido por edifício Mutamba (1968-69), com uma forte componente corbusiana, principalmente nas grelhagens, a Escola Inglesa (Futungo de Belas), a Guedal (oficina e stand), a torre Secil e a Câmara dos Despachantes na 4 de Fevereiro, a Anangola e ainda a fábrica da Fabimor. Houve muitos outros trabalhos que ele deixou em Luanda, de assinalável qualidade estética e de enorme versatilidade na sua funcionalidade. Vieira da Costa merece muito mais que estas parcas palavras, e penso que com o crescente número de arquitectos angolanos, ele terá a homenagem que tem sido sucessivamente adiada.

Mas outros, então recém-formados, foram para África «para se libertarem», para seguirem a sua vida profissional de um modo mais aberto e moderno, coisa aparentemente simples e normal, mas que sentiam lhes eram de algum modo negadas ou dificultadas na pátria europeia.

Foi o caso do talentoso José Pinto da Cunha, com fama de autor de inúmeras moradias «para ricos» em Luanda, entre as quais a actual residência do embaixador de Portugal, projectou o primeiro duplex na Marginal, mas sobretudo criador de obras luandenses arrojadas e inovadoras, entre 63 e 67, como o moderno Bairro Prenda (um vasto conjunto tipo Olivais lisboetas, «em bom»), o edifício da Rádio Nacional de Angola (Construída em terrenos onde houve uma exposição “ultramarina”, em cujos pavilhões, participaram alguns arquitectos residentes em Luanda nos anos 60). O grande trabalho deste arquitecto, em sociedade com Pereira da Costa foi o edifício Cirilo, construído na baixa de Luanda, na Rua Major Kanhangulo, inaugurado em 1958, que é um trabalho ainda hoje de tomo, no quadro de um determinado período da arquitectura na África colonial.

José Pinto da Cunha era filho de um dos mais repressivos professores da Escola de Belas-Artes de Lisboa, que chegou a provocar uma autêntica «migração forçada» de alunos, chumbados colectivamente em 42, para concluírem o curso no Porto.

Foi também o caso de Francisco Castro Rodrigues (1920), o assinalável «arquitecto do Lobito», que com generosidade e talento ofereceu a sua vida profissional à que se tornou na época a segunda cidade angolana. Apesar de vigiado pela PIDE, Rodrigues conseguiu fixar-se no Lobito em 53 e lá realizou uma verdadeira «obra global», enquanto discreto mas activo funcionário municipal. Foi planeador, urbanista e arquitecto, realizando para as novas áreas de expansão urbana muitos dos melhores equipamentos (entre 64-66), em desenho caracteristicamente leve e moderno, como o liceu, o mercado, o aeroporto, o elegante cine-esplanada Flamingo.

Só a partir de 1975, começa a trabalhar na capital, pelo que em Luanda tem poucos trabalhos com a sua assinatura.

Rodrigues teve um percurso excepcional em Angola, pois «ficou», por adesão e gosto, depois das independências, contribuindo para a organização do curso de arquitectura da jovem Republica Popular de Angola, até 87. O seu trabalho, enquanto docente na faculdade de arquitectura da Universidade Agostinho Neto, é de enormíssima importância.

Quando deixa Angola, em 1988, deixa no Lobito “cada esquina com o seu risco e traço”.

Convidado pelo município do Lobito para as comemorações da cidade, ali voltou em 93, honrado e comovido.

Já o arquitecto natural de Luanda, Fernão Simões de Carvalho, que também tirocinou no atelier de Le Corbusier, é uma figura de actividade mais diversificada, com obras em Luanda, mas também em Lisboa e no Brasil. Entre 63 e 65, foi autor, com Pinto da Cunha, do hospital do Lubango (ex-Sá da Bandeira); e, também com Fernando Alfredo Pereira, do Bairro Prenda luandense. Teve uma intervenção persistente, formativa e continuada no planeamento municipal de Luanda.

Muitos outros autores e obras com modernidade seriam listáveis em Angola e Moçambique; numa primeira pesquisa, consegue-se agrupar mais de meia centena de nomes de arquitectos ali fixados.

Em Angola, refiram-se ainda nomes como o de António Campino, com o Hotel Presidente ou a Auto Avenida, em Luanda; o dos irmãos Garcia de Castilho, pioneiros da década de 50, que edificaram em Luanda o grandioso Cinema Restauração ou o edifício Mobil (1951); o de Fernando Batalha (1908), que trabalhou para os Monumentos Nacionais de Angola; o de Pereira da Costa (com o Prédio Cirilo, do «ciclo do café», de 59); o de Luís Taquelim (nascido no Algarve, ao que parece autor do Hotel do Moxico/Vila Luso).

E sem esquecer passagens mais fugazes, mas assinaladas por uma acção inconformista, como a de Francisco Silva Dias (1930), que lhe valeu a demissão da Câmara de Luanda (atreveu-se a defender publicamente que o planeamento fosse liderado por arquitectos municipais!) - mesmo assim autor do projecto da escola técnica de Saurimo, na longínqua Lunda, de 59 (obra que há dias descobriu, surpreso, ter sido edificada); ou a de Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral, autores de uma pequena «mini cidade industrial» moderna para a Empresa da Celulose (Alto Catumbela, Benguela - 58-59).

Em Moçambique há também uma série de autores e obras de grande qualidade. Além de Amâncio Miranda Guedes (ou Pancho Guedes, Lisboa, 1925), já mais conhecido e premiado pela sua original e diversificada obra laurentina, e de outros mais novos (José Forjaz, Coimbra, 1936) - há que mencionar arquitectos injustamente desconhecidos ou esquecidos: João José Tinoco (1983), autor de notáveis obras modernas adaptadas ao contexto climático (aerogare de Nampula; sede do Governo do Niassa, em Lichinga, - 66-68); José Porto (1963), autor do portentoso Grande Hotel da Beira e de vários edifícios no centro da cidade, dos anos 40-50; Francisco de Castro (projectista da estação ferroviária da Beira); ou ainda Garizo do Carmo (cinema S. Jorge, Beira). E sem esquecer, de novo, os autores com passagem pontual pelo território, como José Gomes Bastos (1914-1991), autor do esplêndido e super decorado BNU de Lourenço Marques (hoje o Banco de Moçambique no Maputo).

O que impressiona, no conjunto destas obras, é a dimensão inovadora e moderna, sem pudores, receios ou hesitações, embora criada em plena situação colonial, e em muitos casos «super provinciana». O que se admira e estima é a grandeza de vistas, culturais, técnicas e artísticas de uma geração de «migrantes profissionais», que, trabalhando muitas vezes em contextos da administração oficial, pôde lançar «novas cidades», plenas de novíssima arquitectura moderna, pelas várias e vastas regiões dos territórios então luso-africanos. Sobretudo entre 1950 e 1975. Porque há que o dizer, um quarto de século depois da gesta terminada, com alguma objectividade, esta arquitectura e este urbanismo atingiram qualidade e dimensão superior à praticada na mesma época na «Metrópole».

E só uma situação de confiança plena na inovação, de entusiasmo colectivo, de consonância apesar das diferenças (entre Estado, promotores privados, acção municipal) e de entendimento e aceitação de uma nova escala geográfica, económica e social (com alguma ingenuidade e gosto pela descoberta, que é benéfica nestes casos) podem explicar este facto. Por contraste com uma sociedade metropolitana, que resistiu à modernização, na «África Portuguesa» do terceiro quartel do século foi possível experimentar e mesmo alimentar e instaurar a novidade e a modernidade dos espaços e das arquitecturas, num período de 25 anos, aliás único do contexto europeu, dado que os países europeus (democráticos no pós-II Guerra Mundial) tinham na quase totalidade abandonado já os territórios africanos coloniais até 60-61.

Neste período, ironicamente, Portugal foi assim o «caso único» de uma nação com regime político retrógrado a nível europeu que teve uma produção de vanguarda inovadora no seu espaço colonial africano.

Agora, olhando o futuro possível deste enorme legado material, entre cidades e edifícios, há que o saber inserir (o que sobra, e é recuperável) no contexto novo da reconstrução pós-guerras civis, nas novas nações da Guiné-Bissau, de Moçambique, e esperemos que em breve, de Angola. Conhecendo o valor do que existe, melhor o poderão recuperar, reutilizar e integrar.

António Veloso, fez o projecto para a fábrica da Jomar, na estrada da Cuca (N’Gola Kiluange), e ainda alguns edifícios na Marginal, em terrenos divididos por vários proprietários oriundos do norte de Portugal, que entregaram essas obras aos seus “conterrâneos”, numa óptica regionalista, pois os arquitectos escolhidos, eram todos da Escola Superior de Belas Artes do Porto (Januário Godinho, Vieira da Costa, Adalberto Dias, Pereira da Costa, Pinto da Cunha e claro, António Veloso).

O arquitecto Jorge Chaves projectou a Fosforeira Angola e uma fábrica de tubos em 1958, e a estação de tratamento de Águas na Comandante Gika.

O BCA, obra “emblemática” na baixa da cidade, é da autoria de Januário Godinho, e a título de curiosidade refira-se que o projecto do Banco de Angola é do arquitecto Vasco Regaleira, que como Paulo Cunha (que fez o trabalho da zona do Porto de Luanda e largo fronteiro) não podem ser considerados “geração africana” pois nunca residiram, ou trabalharam continuadamente em Angola.

Há ainda alguns trabalhos do arquitecto Troufa Real, salientando entre várias, o projecto de uma dependência bancária no Largo da Maianga.

Para finalizar esta volta pela “Geração Africana” de arquitectos portugueses que trabalharam em Angola, seria injusto omitir o arquitecto Fernando Batalha, o único que em determinada época trabalhou na preservação do património, e do seu livro “ A arquitectura em Angola” falaremos noutra oportunidade. Este é um assunto da maior pertinência vir a ser aflorado, nos tempos mais próximos, tendo em conta a voracidade com que alguns interesses instalados se manifestam pelo “abate” de edifícios, que são indissociáveis do crescimento histórico sustentado da cidade, em determinados períodos da sua história de séculos.

Um dia, Fernando Batalha, um arquitecto quase centenário e muito lúcido, constará como fonte de estudos sobre a época colonial, por ter sido o único, ao longo de 45 anos em Angola, a trabalhar no património.

Dizem que era um homem só que, na altura, defendia valores desprezados. Foi escrevendo essas memórias e continua a fazê-lo, diariamente, num escritório de onde se vê o Tejo. É autor de inúmeras publicações sobre arquitectura, etnografia, história, e arqueologia.

Tudo começou no 1.º Cruzeiro de Férias dos Estudantes da Metrópole às Colónias, com um director cultural chamado Marcelo Caetano, que "mandava fazer muitas palestras e dissertações" durante a viagem. No final, Fernando Batalha deixou-se encantar por África. E ficou. 1935: "Só havia em Luanda arquitectura dos séc. XVII, XVIII e XIX. Do séc. XX, nada! A cidade não tinha uma rua asfaltada, nem canalização. Tomava-se banho com um balde de furos, de onde se puxava um cordel para sair água amarelada."

Teve encontros marcantes. Com o rei do Congo, D. Pedro VII, quando este, em 1942, lhe mostrou os escombros da primeira igreja portuguesa da cidade de São Salvador (1491), actual M'banza Congo. "Já era velhote, mas simpático e atencioso, simples no vestir", lembra Fernando Batalha, que do local soube mais tarde ter virado pista de aviação.

A longevidade tornou-o uma voz viva da História. Ele foi um dos primeiros arquitectos a pisar a ex-colónia, o que originou convites imediatos e obras feitas. Mas o pára-arranca no desenvolvimento leva o jovem a concorrer para a África do Sul, na II Guerra, dada a falta de técnicos, chamados ao combate. "A espionagem actuava em Angola, ponte entre a Europa e África, e 'eles' queriam averiguar as minhas condições. Mas quando chega a autorização, já a guerra terminara, e os arquitectos estavam nos seus postos."

Ficou agradecido ao destino. "Não gostei, apesar das cidades sul-africanas estarem muito desenvolvidas. Quando os boers ganharam as eleições, em 1948, vivia-se numa guerrilha sem armas, porque a população estava habituada aos ingleses, mais brandos. Não havia comunicação franca entre as etnias. Em Angola, a convivência era diferente." Andou muito. "Percorri os sítios onde houve presença portuguesa. Confirmei ruínas desaparecidas, recolhi informação. Tenho a lista do que lá existiu." Preocupava-se em salvar edifícios, classificava tudo quanto via, restaurava o que podia. Teve problemas por querer conservar casas centenárias em Luanda que foram arrasadas. Toda a documentação está no seu invejável arquivo.

Os grandes trabalhos vêm depois da guerra. "O preço do café subiu imenso. Os americanos, que fizeram a guerra do Vietname com estimulantes, continuaram a beber café quando regressaram a casa. Os europeus também. E Luanda começa a crescer com investimento privado." E oficial. "Salazar não queria que Angola ficasse atrás de outras colónias. Fez-se o porto de Luanda, estradas, liceu, edifícios, as finanças com quatro andares, e abriam-se bairros de construção para brancos e negros."

Tempo para escrever, então, não faltou. "Na altura, não me davam trabalho, mas tinha um gabinete no palácio, com vista bonita para o jardim do governador. Não havia editores nem leitores, mas tirava apontamentos e escrevia artigos e pequenos ensaios."

As intervenções foram às centenas. Envolveu-se em planos de urbanização, ampliação de palácios do comércio e de governadores, lançamento de gabinetes por Angola. Quando aos 75 anos veio para Lisboa, deixou o inventário do património do novo país. A capicua da permanência (1938-1983) em Angola fê--lo atravessar tempos antigos e continuar, após a independência, a transmitir saber como professor na Faculdade de Arquitectura de Luanda.

Tem sete originais para editar. "Só queria viver até ao lançamento do próximo livro, As Povoações Históricas de Angola." Voz frágil mas convicta, Batalha vive rodeado de mapas, dossiers antigos e projectos. Escreve em folhas amarelecidas, quiçá vindas de África.

Desta "Geração Africana" fazem também parte pintores, como: Abel Manta, Almada Negreiros, António Quadros, Dórdio Gomes, Henrique Medina, Isolino Vaz, Jaime Isidoro, João Hogan, Júlio Resende, Lourdes Castro, Manuel Pereira da Silva, entre outros; na escultura, destacamos: Arlindo Rocha, Henrique Moreira, Leopoldo de Almeida, Manuel Pereira da Silva e Sousa Caldas.

Em 1955, Manuel Pereira da Silva concebeu a estátua a Ulysses Grant, 18º Presidente dos E.U.A., vencedora do concurso público lançado para o efeito, pelo Ministério do Ultramar, erigida frente ao edifício dos Paços do Concelho de Bolama, na Guiné-Bissau.

"Ulysses Grant foi um general e estadista americano, nascido em 1822 e falecido em 1885. Andou na Guerra do México, em 1847, e participou activamente na Guerra da Secessão, lutando ao lado dos Nortistas, tendo dado o golpe de misericórdia aos Sulistas em 1865. Candidato a Presidente dos Estados Unidos, venceu por maioria esmagadora, tendo governado de 1868 a 1876, como 18ºPresidente. De 1877 a 1880 fez uma viagem triunfal em volta do mundo, onde foi sempre calorosamente recebido."

"Pois foi este famoso estadista que defendeu abertamente a posse da Guiné para Portugal. Em memória de alguém que, sendo grande, soube advogar com generosidade uma causa justa, o Governo Português encomendou a Manuel Pereira da Silva a respectiva estátua que, não obstante os ventos revolucionários da independência guineense, ainda se encontra no mesmo lugar."

Em 1960, Manuel Pereira da Silva realizou, "África", este baixo-relevo, em faiança policromada, destinado à decoração da fachada de um edifício situado na marginal da Baía de Luanda, Angola. Para o efeito Manuel Pereira da Silva improvisou ateliê numa arrecadação industrial desocupada, nos arredores do Porto.

Tal com no baixo-relevo do Palácio de Justiça idêntico tratamento teve o baixo-relevo executando para Angola em que há uma abundância de formas geométricas. As figuras dos gentios, a flora e os animais espalham-se pelo imenso trabalho numa concepção moderna que Manuel Pereira da Silva procurava impor às suas obras.

Em 1955, Manuel Pereira da Silva concebeu a estátua a Ulysses Grant, 18º Presidente dos E.U.A., vencedora do concurso público lançado para o efeito, pelo Ministério do Ultramar, erigida frente ao edifício dos Paços do Concelho de Bolama, na Guiné-Bissau.

"Ulysses Grant foi um general e estadista americano, nascido em 1822 e falecido em 1885. Andou na Guerra do México, em 1847, e participou activamente na Guerra da Secessão, lutando ao lado dos Nortistas, tendo dado o golpe de misericórdia aos Sulistas em 1865. Candidato a Presidente dos Estados Unidos, venceu por maioria esmagadora, tendo governado de 1868 a 1876, como 18ºPresidente. De 1877 a 1880 fez uma viagem triunfal em volta do mundo, onde foi sempre calorosamente recebido."

"Pois foi este famoso estadista que defendeu abertamente a posse da Guiné para Portugal. Em memória de alguém que, sendo grande, soube advogar com generosidade uma causa justa, o Governo Português encomendou a Manuel Pereira da Silva a respectiva estátua que, não obstante os ventos revolucionários da independência guineense, ainda se encontra no mesmo lugar."

Em 1960, Manuel Pereira da Silva realizou, "África", este baixo-relevo, em faiança policromada, destinado à decoração da fachada de um edifício situado na marginal da Baía de Luanda, Angola. Para o efeito Manuel Pereira da Silva improvisou ateliê numa arrecadação industrial desocupada, nos arredores do Porto.

Tal com no baixo-relevo do Palácio de Justiça idêntico tratamento teve o baixo-relevo executando para Angola em que há uma abundância de formas geométricas. As figuras dos gentios, a flora e os animais espalham-se pelo imenso trabalho numa concepção moderna que Manuel Pereira da Silva procurava impor às suas obras.